2026/01/10 明けの日の風景

松の内が明けたおととい、家中の注連飾りを外していたら

我が家の猫が珍しそうに注連飾りをいじり始めた。

なに?まだお正月が恋しいのかえ?

そして今朝、出勤途中に善光寺表参道で出くわした

長野市消防局の出初式。この車列を見ていたら

「ああ、正月気分も抜けるかも」と静かに実感した。

でも世の中はきょうから3連休、私はニュース勤務。

むむ・・・・・・。

松の内が明けたおととい、家中の注連飾りを外していたら

我が家の猫が珍しそうに注連飾りをいじり始めた。

なに?まだお正月が恋しいのかえ?

そして今朝、出勤途中に善光寺表参道で出くわした

長野市消防局の出初式。この車列を見ていたら

「ああ、正月気分も抜けるかも」と静かに実感した。

でも世の中はきょうから3連休、私はニュース勤務。

むむ・・・・・・。

スタジオの片隅に年末年始の余韻を見つけた。

12月末に生放送した箱根駅伝事前番組のスタジオセットである。

パネルには今年の大会にエントリーした21チームの襷が

整然とデザインされている。

やはり面白いのは、ここ数年で上位に食い込んでくる学校が

めまぐるしく入れ替わっている印象があること。

かつて「平成の常勝軍団」と呼ばれた私の母校は総合6位。

大学駅伝界もある意味「戦国時代」に入ったということか。

さて、今夜の「ゆうがたGet!every.」県内ニュース(18:15~)では

創価大学の6区・山下りを走った小池莉希選手=飯田市出身が

里帰りした話題もお伝えする。区間記録まであと1秒だった小池選手!

正月気分も抜けてきた中、箱根の余韻をもう少しお楽しみ下さい。

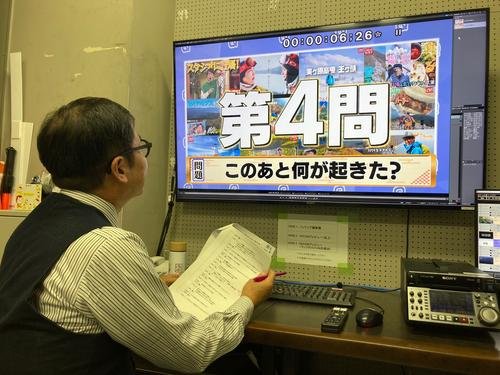

2026年の仕事初日は朝からひとり黙々とVTRの読み合わせ。

生放送のクイズ出題ナレーターを生で!という大役を仰せつかったのです。

山好きの俳優、金子貴俊さんが信州の山々から毎月お送りする

「テッペンいただきます」の名場面集から出題するクイズ。

いつもは収録ナレーションなのですが、スタジオ生は初!

しかも金子さんご本人がゲストとあって嬉しいやら緊張するやら。

見て下さい、この緊張した顔を。目線の10m先には金子さんが!

ちなみにこの1枚は、「テッペン」出演のレギュラー、

花岡カメラマンが撮影してくれました。

嬉しい!新年早々プロに撮ってもらった1枚なんて。

今年もどうぞ宜しくお願い致します。

【写真:長野市松代町の皆神山頂から見る北アルプス/29日】

一年の仕舞いの日。この一年で変わったこと、変わらなかったこと、

何かを境に変わりそうなこと、様々思い浮かべています。

✤

変わったと言えば、年末の帰省や里帰りが普通に行き来できること。

感染症禍の只中にあった数年前、気持ち塞ぎながら

この欄で借用した古い詩のことを思い出しています。

✤

太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。

次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。

「雪」三好達治(1936/昭和11年 初出)

✤

街中も駅頭も善光寺門前も、ここ数日人で溢れ、

多くの太郎や次郎が家族と再会しているのでしょう。

年に数回の里帰りすら憚られたあの頃が、

遥か遠くのような気がします。

✤

【写真:長野市安茂里の戦争遺跡・海軍部地下壕からの中継/25日】

もうひとつ、「信州の戦後80年」という年間シリーズを終えた今、

これは終わることのない企画なのだと確信した年末でもありました。

年明けの「80年+1」へとさらに繋げていかなければと、

一年の取材手帳を読み返しながら思っています。

戦後80年、昭和100年、能登半島地震2年、様々な節目の年の瀬。

どうか穏やかな年末年始であるよう祈りつつ。

いつになく熱と力と緊張が漲るナレーション収録。

19日放送の箱根駅伝特番のナレーターを仰せつかり、

その収録を何とか終えました。

生放送の中で流れる注目選手のエピソードをまとめたVTR。

その一本一本が小さなドラマでもあります。

関東学連を含む21チーム中に、信州ゆかりのランナーが

17人もひしめくという年明けの箱根駅伝。

我が母校、駒澤大学の後輩たちに胸の内でエールを送りつつ、

なるべく「冷静に」番組を楽しもうと思ってはいるのですが。

いや、どうしても贔屓目で見てしまいそうです💦

✤

★『駅伝王国信州!新春を100倍楽しむ方法』

★12月19日(金)午後7時~8時(生放送)

|

|

|